近期,复旦上医科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2023年8月的科研成果吧!以下成果据学校、上海医学院官网等整理。

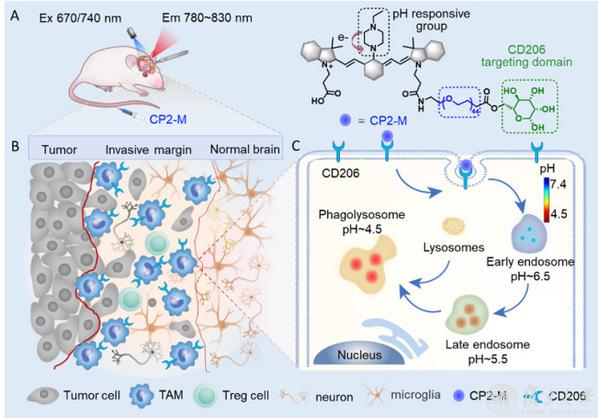

李聪课题组提出可视化免疫抑制巨噬细胞定位胶质瘤边界新策略

近日,复旦大学药学院李聪教授课题组提出可视化免疫抑制巨噬细胞定位胶质瘤浸润边界新策略,相关工作以“Intra-operative Definition of Glioma Infiltrative Margins by Visualizing Immunosuppressive Tumor Associated Macrophages”为题,在线发表于《先进科学》(Advanced Science)杂志。团队通过可视化免疫抑制肿瘤相关巨噬细胞定位脑胶质瘤边界。探针CP2-M通过分层靶向策略首先靶向免疫抑制巨噬细胞过度表达的CD206受体,探针经CD206受体介导内吞后在细胞吞噬小体酸性微环境中被激活,实现免疫抑制巨噬细胞的准确定位。

虞先濬/施思团队揭示胰腺癌免疫抑制微环境形成新机制

2023年8月4日,复旦大学附属肿瘤医院虞先濬/施思教授团队在国际权威学术期刊GUT上在线发表题为CRIP1 fosters MDSC trafficking and resets tumour microenvironment via facilitating NF-κB/p65 nuclear translocation in pancreatic ductal adenocarcinoma 的研究。该研究发现富含半胱氨酸蛋白1(CRIP1)可以促进骨髓来源的抑制性细胞(MDSC)在胰腺导管腺癌(PDAC)中的浸润,抑制抗肿瘤免疫的激活,联合使用CXCR1/2抑制剂可以增强高表达CRIP1胰腺癌的抗PD-L1疗效,为胰腺癌患者的精准免疫治疗提供了理论依据。

潘东宁团队揭示线粒体冷适应新机制

2023年8月7日,复旦大学代谢分子医学教育部重点实验室/基础医学院生物化学与分子生物学系潘东宁团队在Advanced Science上在线发表了题为“IFI27 integrates succinate and fatty acid oxidation to promote adipocyte thermogenic adaption”的研究论文。该研究揭示了线粒体蛋白IFI27在维持正常嵴形态中发挥重要作用。IFI27是线粒体代谢和适应性产热的一种新的调节因子,一方面它能够靶向调节SDHB稳定性从而维持琥珀酸脱氢酶正常功能,另一方面它直接结合脂肪酸β-氧化酶HADHA而保持其活性,IFI27的存在保证了棕色脂肪细胞内三羧酸循环和脂肪酸氧化正常运行,从而维持适应性产热。

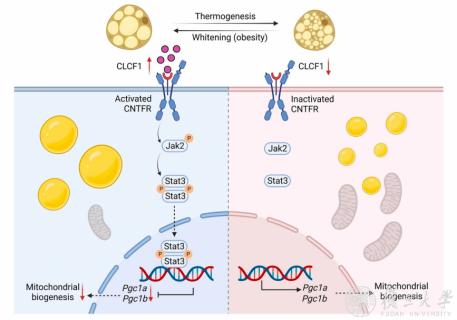

汤其群/刘洋团队揭示细胞因子CLCF1抑制棕色脂肪细胞产热新机制

2023年8月7日,汤其群/刘洋团队在PNAS上发表了题为“CLCF1 signaling restrains thermogenesis and disrupts metabolic homeostasis by inhibiting mitochondrial biogenesis in brown adipocytes”的研究成果,揭示了一条肥胖诱导的抑制产热脂肪活化的信号通路。该研究揭示了细胞因子CLCF1在棕色脂肪组织非颤抖产热中的抑制作用,发现了CLCF1结合并激活CNTFR信号、增强STAT3信号抑制线粒体生物发生进而抑制棕色脂肪组织功能活化的新调节路径,阐明了细胞因子CLCF1调控棕色脂肪细胞代谢的新功能和新机制,为治疗肥胖及相关代谢疾病和维持系统性代谢稳态提供了新的思路和干预靶点。

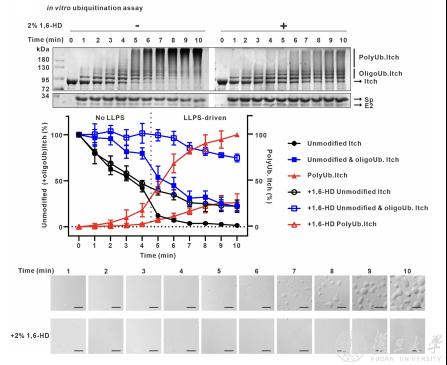

温文玉团队发现HECT型E3连接酶活性的相分离调控机制

2023年8月7日,复旦大学生物医学研究院温文玉课题组在PNAS杂志上发表了题为 “Feedback regulation of ubiquitination and phase separation of HECT E3 ligases” 的研究工作。该研究揭示了HECT型泛素连接酶通过液液相分离(LLPS)促进其长链泛素化活性的新机制,拓展了对HECT型E3活性调控的认知,也为HECT型E3酶活性失调相关疾病的干预提供了新的思路。

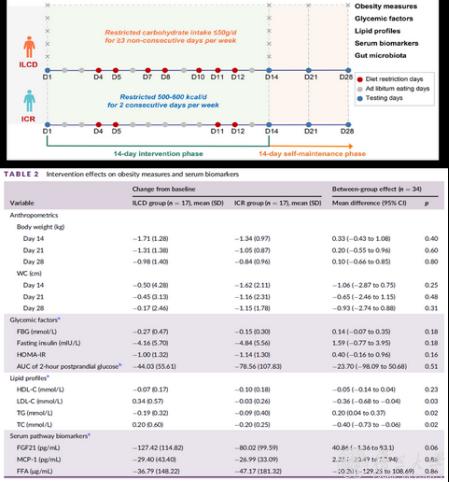

严卫丽教授团队初探间歇性饮食限制对心血管代谢风险的效果和潜在机制

近日,儿科医院严卫丽教授团队研究成果发表于国际顶级学术期刊Obesity。严卫丽教授带领CTU团队开展了我国首个针对CMR升高的儿童青少年人群的间歇性饮食方式干预的随机对照试验。研究发现:短期内两种饮食限制在减重、改善糖代谢、降低慢性炎症反应和FGF21水平方面效果相近,而脂代谢和肠道菌群构成的差异性反应提示,两种间歇性饮食限制作用机制可能并不相同,对于改善CMR的效果差异需要更长期和更大样本研究验证。

吕雷团队揭示TET2通过尿素循环抑制mTORC1信号通路

2023年8月8日,复旦大学基础医学院生化系代谢分子医学教育部重点实验室吕雷团队与同济大学徐艳萍团队联合在Cell Discovery上以Article形式发表了题为“TET2 is required to suppress mTORC1 signaling through urea cycle with therapeutic potential”的研究成果。该研究揭示DNA双加氧酶TET2通过催化尿素循环代谢酶mRNA的5mC氧化来影响其稳定性,并通过调控细胞内精氨酸含量来抑制mTORC1信号转导,进一步研究发现TET2缺失的肿瘤细胞对于mTORC1抑制剂更加敏感,为临床个性化治疗提供了理论依据。

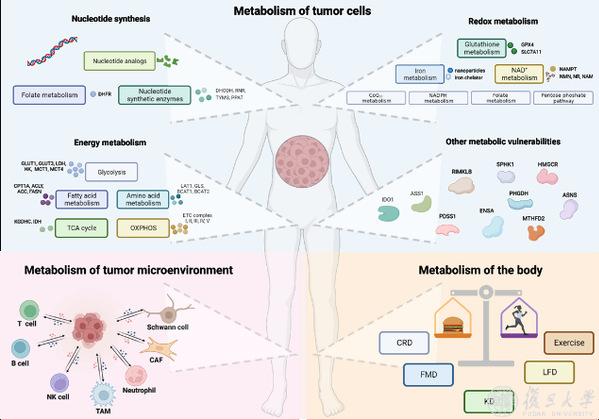

邵志敏/江一舟团队受邀在《细胞代谢》发表癌症代谢治疗综述

2023年8月8日,复旦大学附属肿瘤医院邵志敏/江一舟团队受邀在国际代谢顶刊Cell Metabolism(《细胞代谢》)上发表题为“Emerging Therapies in Cancer Metabolism”的近万字长文综述。成果概述了肿瘤的代谢治疗靶点,全面总结了代谢疗法目前的临床试验现状。通过分析目前制约肿瘤代谢疗法疗效的因素,从临床角度提出了未来靶向肿瘤代谢的探索方向。

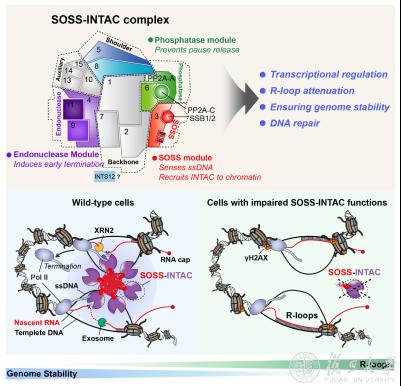

陈飞团队揭示转录与基因组稳定性“双重质控”新机制

2023年8月9日,复旦大学生物医学研究院陈飞课题组与浙江大学陆华松课题组合作,在Nature期刊以长文形式发表了文章“R-loop dependent promoter-proximal termination ensures genome stability” (《R-loop依赖的启动子近端转录早期终止维持基因组稳定性》)。该研究首次发现了INTAC复合物与单链DNA识别复合物SOSS稳定结合并形成SOSS-INTAC复合物;该复合物以凝聚体的形式通过调控细胞内R-loop的水平维持基因组稳定性。该研究论文首次鉴定了一个基因转录和基因组稳定性调控复合物SOSS-INTAC,并揭示了其在基因转录调控和基因组稳定性维持中的“双重质控”功能,是基因转录与基因组稳定性交叉研究领域的又一突破性发现。

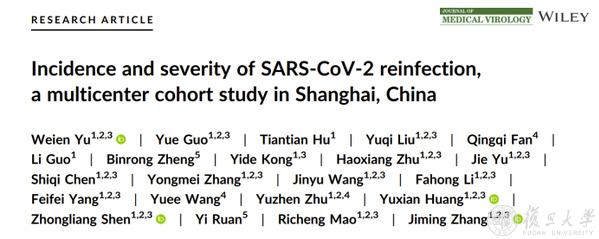

张继明团队发表对新冠病毒二次感染研究:二次感染较初次感染严重程度减轻

最近,上海市重大传染病和生物安全研究院、复旦大学附属华山医院感染科张继明团队在国际医学期刊Journal of Medical Virology发表题为《关于上海新冠病毒二次感染的发生率与严重程度的多中心队列研究》的论文。该多中心研究由华山医院、仁济医院和上海市静安区中心医院共同参与,对上海市2022年3月至5月爆发的奥秘克戎BA.2疫情中首次感染新冠的近九百名住院隔离患者进行了长达十个月的随访,二次感染发生率为0.66人/1000人·天,且二次感染的严重程度较初次感染显著减轻。

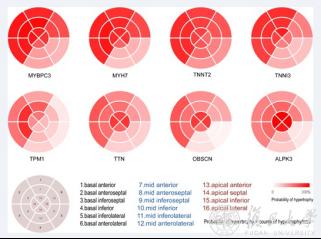

舒先红教授团队在国际上首次提出“基因心超”

近日,复旦大学附属中山医院心超室舒先红教授团队在国际权威心血管病学术期刊European Heart Journal - Cardiovascular Imaging上发表研究成果——《基因心超显著提高遗传性肥厚型心肌病诊断效率》,在国际上首次提出“基因心超”的新概念,创新性地绘制了肥厚型心肌病的基因心超图谱,这一方案将显著提升诊断的准确性和效率。

肥厚型心肌病是最常见的遗传性心脏病(发病率:1/200),也是最复杂的一类疾病。传统的心脏超声虽然是首选的影像诊断方法,但由于心肌病的复杂性,诊断的准确率一直徘徊在62%左右。在此背景下,舒先红教授从2015年开始,汇集团队力量,深入研究遗传性心血管病的致病基因。他们创新性地将基因学与心脏超声结合,这一结合不仅仅是简单的相加,而是相互验证和补充,将诊断准确率从62%显著提高到了96%。

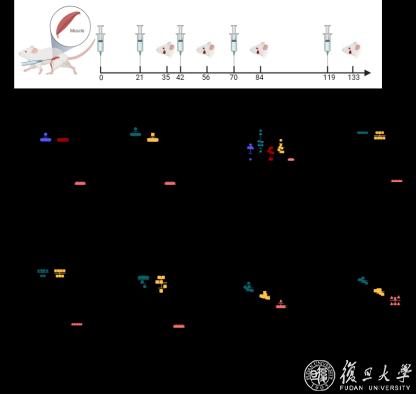

姜世勃/陆路团队构建含有新冠病毒S2三功能区的重组蛋白作为泛冠状病毒入侵抑制剂或疫苗抗原

包括新型冠状病毒在内的冠状病毒感染在过去二十年严重影响了世界人民的身体健康、经济发展和社会稳定。除了三种高致病性的冠状病毒(SARS-CoV、SARS-CoV-2和MERS-CoV),普通冠状病毒(HCoV-OC43,HCoV-229E,HCoV-NL63,HCoV-HKU1)感染机体也会导致呼吸道疾病。然而,目前广谱抗冠状病毒药物和疫苗较为缺乏。针对这一关键科学问题,近期复旦大学基础医学院医学分子病毒学教育部/卫健委/医科院重点实验室、上海市重大传染病和生物安全研究院姜世勃/陆路团队在国际知名期刊Emerging Microbes & Infection以Research Article形式发表了研究论文。该研究说明,重组蛋白HR1LS既具有广谱抑制冠状病毒感染的能力,又可作为免疫原联合佐剂免疫诱导小鼠产生广谱抗冠状病毒抗体,具有进一步开发为广谱抗人冠状病毒入侵抑制剂或广谱冠状病毒疫苗的潜力。

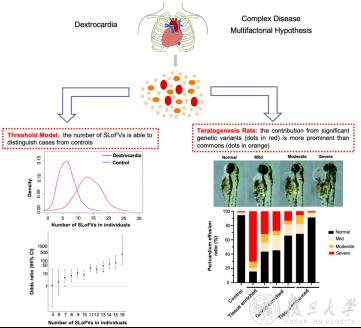

王红艳教授及其合作团队揭示右位心的患病阈值和多因素遗传模式

近日,复旦大学附属妇产科医院王红艳教授课题组联合上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心傅启华教授、洪海筏主任医师及华大基因张建国研究员合作,在Science Bulletin发表了题为“Rare Loss-of-Function variants reveal threshold and multifactorial inheritance of Dextrocardia”的研究论文。该研究揭示了右位心中存在罕见LoF变异个数所决定的患病阈值这种多因素遗传模式。同时基于斑马鱼模型证实了核心基因对心脏畸形的遗传效应显著大于外围的关联基因,丰富了对复杂疾病全基因组模型下核心基因遗传贡献的理解。

该团队的发现揭示了复杂疾病右位心存在基于SLoFV的全基因组遗传风险阈值,并证实了不同类型基因对心脏致畸的效应差异,丰富了全基因组模型下对核心基因遗传效应的理解,为理解复杂疾病的遗传发病机制提供新的理论基础。

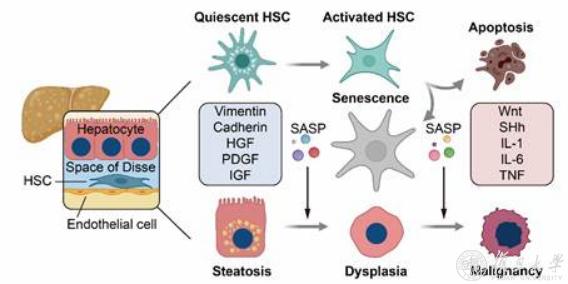

吴健课题组揭示衰老肝星状细胞分泌蛋白成分对慢性肝损伤时肝细胞恶性转化的不利影响

复旦大学基础医学院吴健教授课题组长期从事肝细胞损伤、肝纤维化与肝癌发生和进展的研究。题为“Secretome of Senescent Hepatic Stellate Cells Favors Malignant Transformation from Nonalcoholic Steatohepatitis-Fibrotic Progression to Hepatocellular Carcinoma”的合作论著近日在生物医学类权威期刊Theranostics发表。这一研究揭示了衰老肝星状细胞特征分泌蛋白成分促进炎症、变性肝细胞恶性转化的分子基础,现有数据提示促进肝星状细胞衰老为基础的纤维化干预策略可能是一把“双刃剑”,而病因治疗及早期干预将成为阻止肝纤维化进展的有效手段。

陈仁杰教授合作研究揭示寒潮可显著增加我国人群急性心梗发作风险

近日,公共卫生学院陈仁杰教授课题组联合中国人民解放军南部战区总医院向定成教授团队和武汉亚心总医院苏晞教授团队,基于中国心血管健康联盟-胸痛中心数据库,开展了一项寒潮与急性心梗发作的全国流行病学研究。该研究发现寒潮暴露可增加我国人群急性心梗发作风险;效应于暴露后1天出现,3天后达到峰值,5天后趋于不显著,且不受每日平均温度的影响。分层结果显示,寒潮对心梗发作的影响在我国非供暖区显著,在供暖区则不显著或明显减弱。相关研究成果以“Cold spells and the onset of acute myocardial infarction: a nationwide case-crossover study in 323 Chinese cities”为题在线发表于环境与健康领域权威期刊Environmental Health Perspectives。该成果提示,寒潮对于人群AMI发作的影响出现较为迅速。因此,我国居民应该关注寒潮预警,及时采取防护措施,以减少寒潮对心血管健康的不利影响。

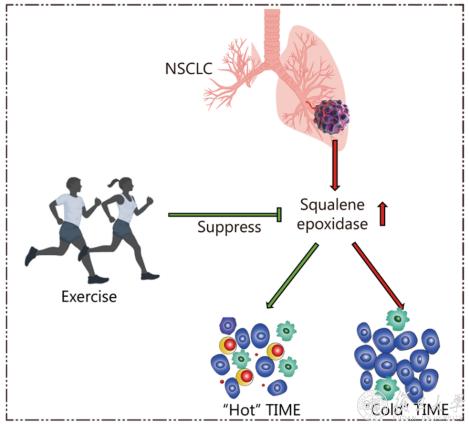

陈世益团队揭示运动抗癌新机理

8月18日,复旦大学附属华山医院运动医学科陈世益教授作为第一通讯作者,罗智文作为第一作者在Springer Nature旗下的《军事医学研究杂志》(Military Medical Research)上在线发表了题为Physical exercise reverses immuno-cold tumor microenvironment via inhibiting SQLE in non-small cell lung cancer(《运动通过抑制SQLE逆转非小细胞肺癌的肿瘤免疫冷微环境》)的研究性短文。文章阐述了系列研究结果,研究者发现,跑步运动可以将肿瘤的免疫冷微环境转化成免疫热微环境,能潜在对免疫治疗起到协同作用。文章揭示了肿瘤治疗的新靶点,也为运动促进健康的理念提供了新的理论基础,为临床医生的肿瘤治疗提供帮助。

高艳琴课题组和许智祥课题组发现HSPB2调控自噬促进脑外伤后轴突再生和感觉运动功能重塑

复旦大学脑科学研究院高艳琴课题组和许智祥课题组与华山医院、上海市肺科医院合作,发现TBI后急性期神经元内HSPB2表达瞬时升高;HSPB2增强了神经自噬,并通过形成HSPB2/BAG3/SQSTM1复合体参与选择性自噬,诱导轴突异常堆积的蛋白βAPP的清除来促进TBI后的长期神经再生与修复;进一步研究表明TBI后急性期的神经自噬对长期的神经可塑性与重塑至关重要。研究结果于2023年8月22日在线发表在JCI Insight杂志上。

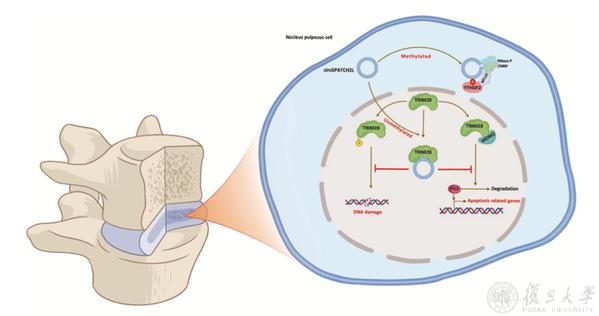

姜建元团队揭示椎间盘退变及髓核维持生理状态新机制

近日,华山医院骨科姜建元教授团队在细胞生物学领域的权威期刊之一Cell Death and Differentiation杂志发表题为“N6-methyladenosine hypomethylation of circGPATCH2L regulates DNA damage and apoptosis through TRIM28 in intervertebral disc degeneration”(《椎间盘退变中低m6A甲基化的circGPATCH2L通过TRIM28调控DNA损伤和细胞凋亡》)的研究论文。该论文是该杂志目前收录的唯一一项关于椎间盘退变的机制研究。研究揭示了circGPATCH2L通过阻遏TRIM28调控的DNA损伤修复以及P53介导的细胞凋亡使得髓核细胞从合成代谢进入分解代谢,进而导致细胞死亡,加速椎间盘退变进展;并进一步阐明了致病基因circGPATCH2L在生理状态下通过表观遗传学修饰m6A甲基化被识别降解,进而维持椎间盘髓核细胞生理状态的作用机制。该研究创新性地探究了circRNA的表观遗传学修饰在椎间盘退变中的重要作用,为椎间盘退变的治疗提供了新靶点和新思路。

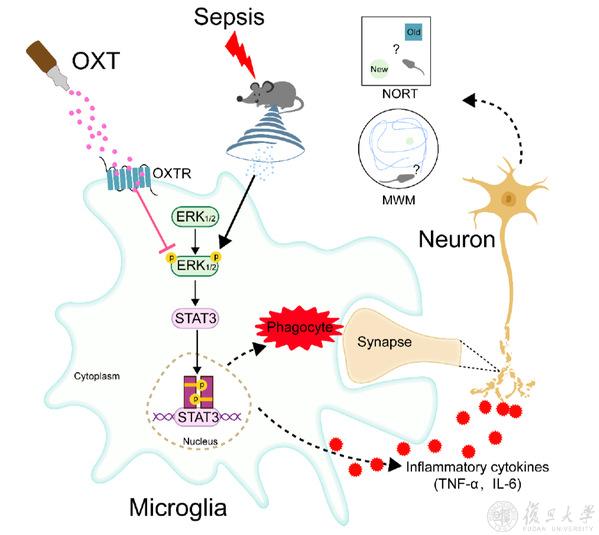

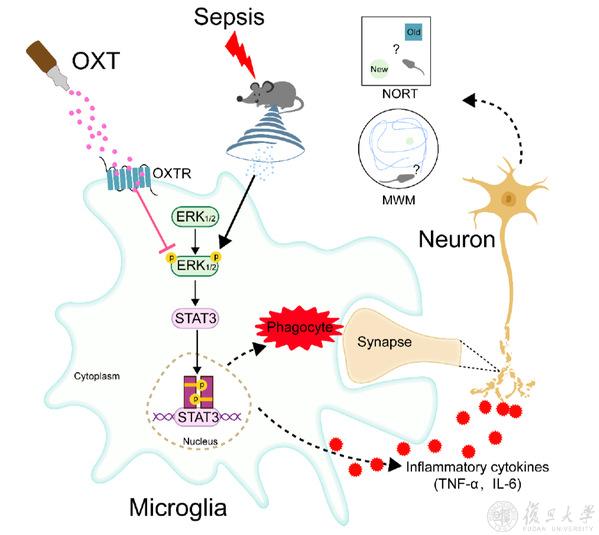

肖雷课题组揭示催产素调控小胶质细胞改善脓毒症脑病认知功能障碍的作用机制

复旦大学脑科学研究院/医学神经生物学国家重点实验室肖雷课题组和复旦大学附属华山医院重症医学科宫晔团队合作,于2023年8月28日在Brain, Behavior, and Immunity杂志上发表题为“Oxytocin alleviates cognitive and memory impairments by decreasing hippocampal microglial activation and synaptic defects via OXTR/ERK/ STAT3 pathway in a mouse model of sepsis-associated encephalopathy”的研究论文,揭示合适剂量的催产素能够抑制小胶质细胞激活引起的吞噬作用和炎症因子释放,保护海马神经突触功能,改善脓毒症脑病引起的认知和记忆功能障碍,其保护作用可能通过OXTR/ERK/STAT3信号通路实现。

王玉龙课题组与余发星课题组合作揭示TERT诱导甲状腺癌去分化机制及靶向策略

2023年8月30日,复旦大学附属肿瘤医院头颈外科王玉龙课题组与复旦大学生物医学研究院复旦大学附属儿科医院余发星课题组合作,于Science Advances在线发表题为“TERT accelerates BRAF mutant-induced thyroid cancer dedifferentiation and progression by regulating ribosome biogenesis”的研究论文。该研究构建了高度模拟人类不同分化程度甲状腺癌临床特征的遗传小鼠模型,基于空间转录组鉴定出TERT通过核糖体生物合成途径(非经典端粒酶逆转录酶活性)促进肿瘤进展的机制,并发现靶向核糖体RNA转录可以有效抑制甲状腺肿瘤生长、并增强TERT激活型甲状腺癌的碘摄取能力,为TERT重新激活癌种及碘治疗抵抗的TERT激活型甲状腺癌患者的治疗提供了候选策略。

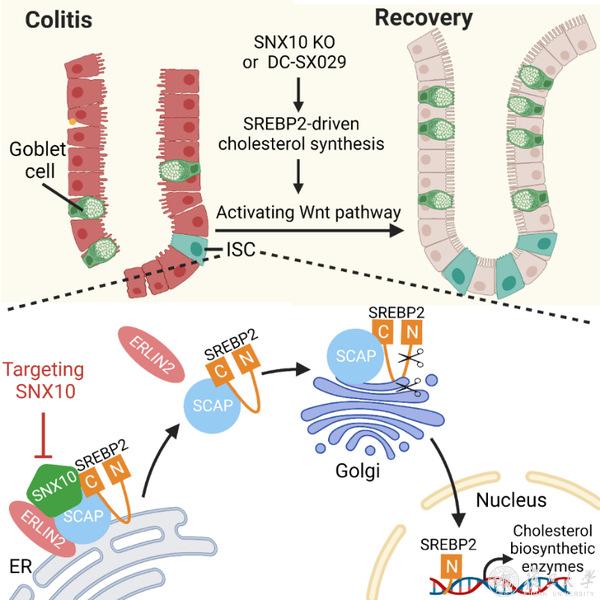

沈晓燕课题组发现通过恢复肠干细胞干性治疗炎症性肠病的新型潜在药物靶点

近日,复旦大学药学院沈晓燕授课题组发现治疗IBD的新型潜在药物靶点分选连接蛋白10(SNX10),干预该靶点能够通过促进胆固醇合成恢复ISC干性,从而促进IBD模型小鼠的肠上皮修复,改善病情。相关工作以“Inhibiting sorting nexin 10 promotes mucosal healing through SREBP2-mediated stemness restoration of intestinal stem cells”为题于8月30日在线发表于《科学进展》(Science Advances)杂志。该研究成果表明靶向干预SNX10或其他参与SREBP2活化或胆固醇代谢轴的调控因子有可能成为实现IBD黏膜愈合的新途径。

本文链接:https://news.fudan.edu.cn/2023/0905/c5a136134/page.htm